Interview

藤原印刷 × novact

2025.12.08

Web業界の黒子文化に終止符を。藤原印刷 × novact のプロジェクトで示した「奥付」の意義

2025.12.08

Profile

藤原 隆充

藤原印刷株式会社 専務取締役

尾木 洸太

株式会社novact 代表 CreativeDirector

速水 駿

株式会社novact取締役 Project Manager / Director

いま、出版と印刷をめぐる世間の動きは大きく変化している。

長らく「出版不況」という言葉が謳われてきた一方で、個人が自主的に小規模で冊子や印刷物を制作するZINE文化が浸透し、年々規模を拡大する「文学フリマ」は大盛況。

1955年創業・長野県松本市に拠点を構える藤原印刷は、そんな風向きを読み、個性とこだわりに溢れる小規模な本づくりの市場をいち早く開拓した先駆者だ。

個人出版向け印刷事業を強化したのは、同社の跡継ぎである藤原隆充・藤原章次(通称:藤原兄弟)。ふたりは「クラフトプレス」という概念を提唱し、作り手一人ひとりのクリエイティビティに寄り添い、少部数でも質の高い本づくりを支援するようになる。

「藤原印刷なら、個人のクリエイターに寄り添った本づくりをしてくれる」──そんな印象がブランドに定着していった。

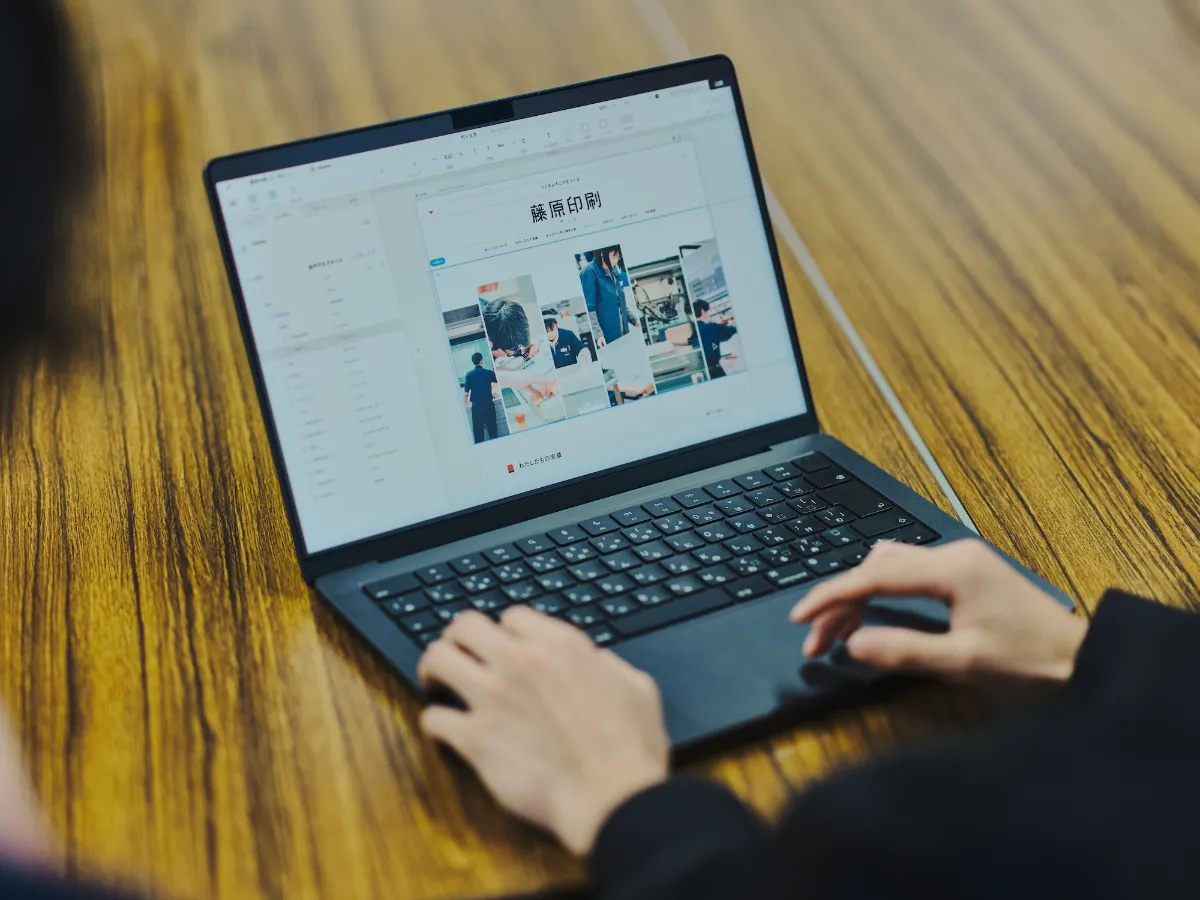

しかし、以前の藤原印刷のWebサイトは2010年に制作されたもの。訪れた人々の期待に反して、“古風”で堅い雰囲気だった。

このリニューアルを担当する制作会社として白羽の矢が立ったのは、20代前半のメンバーで構成された設立5期目のクリエイティブチーム「novact」。藤原は出会ってすぐに意気投合したという。

「本(=閉じて残すもの)」と「Webサイト(=更新し続けるもの)」

一見すると対極にあるメディアを扱う両者は、濃密な対話を経てメディアをめぐる課題と歴史観を共有していった。

本鼎談から見えてきたのは、単なるリニューアル事例ではない。受発注の関係性を超え、Web制作業界に根付く「黒子文化」に一石を投じる、深いパートナーシップのあり方だった。

01 / 05

15年間の空白と、5年間の模索

「まるで化石のようなWebサイトを見て、危機感を覚えたんです」

藤原印刷の専務取締役・藤原隆充は、2008年入社当時のWebサイトについてそう振り返る。

その後、Web制作会社に依頼して2つ目のサイトを制作した。製造業では一般的だった機械のスペック中心の構成ではなく、印刷を支える社員の顔をトップに据えたデザインに刷新。温かな社風がにじむようなサイトを制作した。

しかし、そのリニューアルを行った2010年以降、サイトはほとんど更新されることなく、15年ものあいだ時が止まったままだった。

「当時の藤原印刷では、東京の出版社から受注した技術専門書や参考書の印刷が売上の大半を占めていました。現在のように印刷前にデザイン段階から作り手と一緒に考えるような仕事もなければ、『クラフトプレス』という概念もありませんでした」

2010年代以降、弟の藤原章次がクリエイターや個人が本をつくる動きに着目し、個性とこだわりに溢れた本づくりの市場を開拓していく。

著者やデザイナー、写真家など、作り手一人ひとりのクリエイティビティを大切にし、少部数でも質の高い本づくりを支援する。ZINEのような個人出版と商業出版の間に位置する、もっと気軽に楽しみつつも、こだわりのある自分らしい本づくりをするスタイルだ。

しかし「クラフトプレス」という文化を藤原印刷が提唱していく中で、サイトと実態の乖離は深刻になっていった。新規のクリエイティブな仕事から知っていただくきっかけが多くなったにも関わらず、検索すると2010年に制作したサイトが出てくる。

「実は5年ほど前から、Webサイトは変えた方がいいよねと議論してたんですよ」

しかし、既存の制作会社に相談するも、現在の藤原印刷にとって、どのようなサイトがふさわしいのか……藤原自身も答えを見出しきれないまま、時間だけが過ぎていく。

そんなある日、かねてからの友人であった合同会社アットknot代表・京野桜大から紹介されたのが、20代前半・新進気鋭の若手で構成されたクリエイティブチーム・novactだった。

「藤原印刷のことを知っていただいてるデザイナーさんやWeb制作会社もたくさんいたのですが、それだと自分自身も藤原印刷も殻を破れない気がしていました。

なので一緒に仕事をしたことがない人、『名前ぐらいは知っているけど、ちゃんと知らない』関係性の方がむしろ客観的に見てもらえるんじゃないかと思ったんです」

02 / 05

信頼関係を育んだ1ヶ月の対話期間

藤原とnovactチームの両者は、出会ってすぐに意気投合したという。だが、novact代表の尾木は、最初の提案はあまり刺さっていないように感じたと振り返る。

「最初は藤原さんから聞いていた要件やコンセプトをもとに、今思えば当たり障りのない提案をさせてもらっていたんです。一般的な階層のあるサイトマップを作りながら、こんなサイトはいかがですか、と。藤原さんの反応は『確かにいいかも』ぐらいのリアクションでした」

そこでnovactの尾木が取った行動は「関係ない話もする時間を1ヶ月設ける」ことだった。

話題は多岐にわたったが、特に盛り上がったのは、印刷業界とWeb業界の成り立ちの類似性についてだった。「印刷業界は技術が“ひらいていった”」という当時の対話を藤原は振り返る。

「僕の祖母はかつて『タイピスト』という専門職でした。タイプライターを扱えること自体が特殊技能であり、その技術が事業を支えていたんです。でも、Macとともに、DTP(デスクトップパブリッシング)が普及した瞬間、その技術が一気に市民化しました」

誰もが文字組みやデザインができるようになった。これは表現の自由が広がる素晴らしい変化だが、同時に職能を売りにしてきたプロフェッショナルは「安く、速く」という価格競争の波に飲まれていくことにもなった。

この印刷業界の歴史は、2010年代以降のWeb業界でも同じことが起きているのではないかと尾木は語る。

「Webデザインの歴史を振り返ると、どちらかといえば意匠的な始まりというよりも、コーディングやエンジニアリングの発展系として生まれてきたように思います。もともとWebデザインを担う人はコードを書く技術者だった背景があり、それが参入障壁になっていた。技術が身につけられる機会が増え、ノーコードのサービスが生まれた結果として、“作れるかどうか”よりも、“何をどう作るか”がより問われるようになってきたと感じています」

印刷業界とWeb業界。両者が共通して直面していたのは「つくる技術」の民主化と、プロフェッショナルとしてのあり方の変化だった。

仕様通りのものを作るだけの仕事では、いずれ埋没してしまう。だからこそ、制作そのものを超えて、クライアントの思想やスタンスにまで踏み込むパートナーになることが、自分たちの独自性を示すことに繋がる。その視点を共有できたことが、深いパートナーシップに繋がった。

「この人たちとなら、制作そのものを超えて、もっと俯瞰した視点を共有しながら一緒に走れる」

そんな信頼関係が、1ヶ月の対話を通じて確立されていった。

03 / 05

「裏側」をすべて見せる。透明性の高い制作プロセス

信頼関係が確立すると、novactは思い切った決断をした。完成された提案書を見せることをやめたのだ、と本プロジェクトのPMを務めた速水は語る。

「MiroやFigmaの編集権限を藤原さんに共有し、裏側の議論や試行錯誤のプロセスまで完全公開して見ていただけるようにしたんです。

通常の制作フローでは、プレゼン日に向けて提案資料を作り込まなければなりません。そのため、まだアイデアを発散したい段階でも、数日前には議論を収束させていく必要があります。

しかし、議論のプロセス自体を共有していれば、必要以上にパッケージ化した資料を作る時間はいらなくなります。その分、期限ギリギリまで、あるいは打ち合わせの最中すらも、藤原さんと一緒にアイデアを発散させつづけることができました」

MiroやFigmaは初体験で、当初は「どうやってログインすればいいんでしょうか」と戸惑っていた藤原も、透明性の高いプロセスの価値を実感したという。

「作り手の思考や試行錯誤が見えると、出来上がったものだけを見るより得るものがたくさんありました。アウトプットをジャッジするのは簡単ですが、その前の文脈があると『ここに違和感あるから話したい』といった建設的な対話が生まれやすいんです」

とはいえ、発注側にプロセスを公開するのは、クリエイターによっては緊張感や忌避感がある行為だろう。だが、こうした手法を用いても違和感なく制作が進められたのは、1ヶ月間にわたる対話で構築された信頼関係があったからこそだと言える。

そうして進められた制作プロジェクトにおいて、最大の難関はコンセプトの策定だった。藤原から出てきたのは、機能的な要件ではなく、抽象的・感覚的なオーダーだったのだ。

「仕事の時間はもちろん、休日にも見れるサイトにしたい」

コンバージョン率などの数字を追う、通常のサイト制作とは異なる要望に、議論は暗中模索の状態が続いた。コンセプトを決める会議の直前の様子を速水は振り返る。

「いつも通り社内でMTGをしていたのですが、コンセプトを決める日の直前まで考えがまとまらなくて。『全然決まらない、今日どうしよう』と悩んでいたときに、尾木が『ごめん、ちょっと考えがまとまりそうだから散歩してきていい?』と言ってきまして」

藤原の「休日に見たい」という言葉を反芻しながら、2人で通話しながら散歩に出た尾木は、突然ひらめいた。

「いっそ藤原印刷が主役のサイトではなく、クリエイターが主役のギャラリーページにしてしまおう」

藤原印刷の存在感を消し、作品を見せることに徹する。そうすれば、仕事の情報収集ではなく、美術館に行くような「休日の体験」になるのではないか──。

藤原印刷が携わったクリエイターの制作物が、トップページを中心に階層構造なくフラットに広がる、今までにないサイト構造がこうして誕生した。

このギャラリー構想を具現化する上で、藤原の要望により旧サイトから継承したのが「社員の顔写真が入っていること」。ただし今回は「本の背表紙」に人が映っているデザインへと昇華させた。

「社員を、ともに作品をつくる『名脇役』として見せたかったんです」(藤原)

こうした藤原印刷とnovactが一緒に作るプロセスは、受発注という垂直的な関係ではなく、共に作品を作る水平的な関係を生み出した。

そして最終的に、制作者の名前を刻む「奥付」というアイデアへと結実することになる。

04 / 05

Webサイトに「奥付」と「初版」を刻むということ

プロジェクト終盤、藤原から予想外の提案が出た。

「これは藤原印刷だけで作ったものではないから、制作に関わった全員の名前を入れたい。本の最後にある発行・制作に関わる関係者一覧を記載した『奥付』をWebサイトにも作ってnovactの名前を刻みたい」

クレジットを記載する特設ページをサイト内に設ける。これはWeb業界ではあまり前例がない出来事だと言えるだろう。

通常、Web制作会社は「黒子」に徹する。クライアントのサイトに自分たちの名前を刻むことはない。せいぜい制作会社が自社の実績ページにひっそりと載せる程度だ。速水は衝撃を受けた。

「正直、びっくりしました。事例として公開することこそあれど、クライアントワークで、特にコーポレートサイトなどでは、作ったもの自体に制作者の名前が刻まれることは稀だと思っていました。そのため、藤原印刷さんのWebサイトにnovactの名前が刻まれることは嬉しい反面、本当に良いのかな?と2週間ぐらい返答を保留してしまいました」

しかし、このプロジェクトには従来の「受発注」という関係性は存在しなかった。藤原はプロジェクトの進め方を振り返る。

「僕たちから『こうしてください』と指示することはほとんどありませんでした。むしろ僕が意見を聞けば、novactチームは、もっと考え抜いた提案をくれる。社内のチームと会話してるのとほとんど変わらない感覚でしたから、これを『藤原印刷のサイトです』とは言い切れないんじゃないかなと。一緒に作ったものですから」

そもそも藤原は、出版業界の縦社会的な構造に長年疑問を抱いてきた経緯がある。

「伝統と歴史のある出版業界では、印刷会社は請負業者になります。『言われたことをただ淡々とやる』そういった暗黙の了解に、僕たちは『おかしいんじゃないか』と思って新しい可能性を模索し続けてきました。

それなのに、ここ20〜30年くらいで生まれたWebの世界で、若い人たちが同じヒエラルキー構造に苦しんでいるのが不思議で仕方なかった。もっと何かできるんじゃないかと思ったんです」

映画にはエンドロールがある。本には奥付がある。関わった人すべての名前を刻む文化がある。だから奥付ページを設置することは藤原にとって自然な成り行きだった。

それと並んで特徴的だったのが「初版」という概念の導入だ。

「本は閉じるもの」「Webサイトはいつでも更新可能で、ひらかれているもの」という常識を疑った。Webサイトは確かに更新され続ける。しかし、あえて「初版」とリリース日を明記することにした。藤原はその意図をこう説明する。

「閉じるとは、制作物の責任を明確にすること。『初版』を入れることで、このWebサイトが誰の創作物なのかが明確になる。それは石碑に名を刻むような行為だと思うんです。また、今後novact以外がページを更新することがあっても、第二版、第三版と名が刻まれていく。更新され続けるWebに『作品』としての区切りを作ったんです」

尾木はこの文化を革新的だと言いながら、背筋を伸ばす。

「奥付がつくとこれまでの仕事とは異なる責任感が生まれるんです。制作会社の実績ページに載せるのとは違ってクライアントと共に、作品として堂々と名前を刻んでいる。閉じるから責任が生まれる。それはクリエイターにとっても、非常に健全な関係性だと感じました」

藤原印刷とnovactが示した「奥付」は、受発注を越えた関係のあり方であり、クリエイションへの敬意そのものだった。

05 / 05

「組版」部門の再構築。本の文化がWebを変える

「問い合わせ数やPV数など“KPI至上主義”ではない、訪れた人が純粋に楽しかったと感じられるクラフトプレスの思想が、Web上でも実現できることを学びました」

藤原がそう語るリニューアル後のコーポレートサイトは、公開後に問い合わせ数が前月比2,3倍に増加。最終的にはきちんと数字的な成果を生み「本気で本を作りたい」というクリエイターの問い合わせを呼び込む成功体験となった。

だが、じつはこのプロジェクトは、サイトの公開で終わっていない。

クラフトプレスやZINEカルチャーが浸透し、藤原印刷に集まる仕事は大きく変わった。だが、個人の制作する本が脚光を浴びる中、藤原の中でずっと気になっていたのが書籍制作において文字組みを担当する「組版」部門だった。

「組版」とは、印刷物において、文字や図版、写真などの要素をページ上に配置して紙面の制作や修正を行う作業を指す。だが「文字を読む」という行為が苦手な人が増加し、テキスト中心のメディアの影響力が弱まるなかで「文字組み」を直接担う組版の仕事は縮小傾向にあった。

そこで、新プロジェクトが始動した。

novactを「先生」として、組版を担ってきたDTPオペレーターがStudioを学び、Webサイトを構築できる部隊へと転身する技術交換プロジェクトだ。

「もともと彼らは『Adobe InDesign』を扱ってる人間です。デザイナーが作った本文フォーマットを踏襲して、段落、脚注、写真配置と、元のデザインを活かしながらトータルのバランスを考えていく。これはWebサイトと同じじゃないかと気づいたんです。デザイナーが設計して、それを実装する。ちゃんと意思疎通できていれば、同じことができるはずなのではないかと」

尾木も、この可能性に大きな期待を寄せる。

「クラフトプレスのような小規模な出版活動が増えていくと、それが世に出るタイミングでWebサイトも必要だと感じる人も増えていくはずです。

だからこそ、この両者はしっかりクロスオーバーしていくべきだと考えています。僕らnovactのお客様の案件を藤原印刷さんと一緒に取り組むケースもあるでしょうし、逆に藤原印刷さんのお客様がWebサイトを作りたいというときに、僕らが協力するケースも想定されます。

何よりも、書籍制作でDTP(組版)に携わってきた方々は、『読む』という体験を成立させるために細部へのこだわりや審美眼を持っている。そうした視点や姿勢は、これからのWeb制作に非常に相性が良いはずなんです」

組版は要件通りに作るだけではない。

「ここで段落を変えた方が読みやすい」「この改行はおかしい」といった、体験に向き合う実装である。InDesignで培われた組版の知見──余白、行間、ディティールへの執着。それこそが、スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイス環境で見る現代のWebレイアウトに最も必要とされている技術ではないかと。

これは、長らく本にかかわる印刷業界が培ってきたクラフトマンシップがWebサイトに還流する、Webの進化の可能性を示唆しているとも言えるだろう。

前述した「奥付」というカルチャーの導入は、それを示す好例なのかもしれない。藤原は「奥付」に対する想いをこう語る。

「クレジットという言葉を使うから『自分の名前を入れていいのか』『どこまで自分が作ったと言っていいのか』と悩むと思うんです。

だから、みんな『奥付』という言葉を使えばいい。奥付は本の文化として当たり前にあるものですし、制作したクリエイターの名前を入れるのは、当たり前のことですから」

「奥付」ページに名前を刻むこと、受発注を超えた信頼関係と制作手法、印刷会社の社員が「作り手のヒーロー」としてコーポレートサイトに顔を出す文化、休日も見に来たいと思えるサイト表現、DTPオペレーターの知見がWebに還流されること……。

藤原印刷とnovactの取り組みは、本の世界が長らく培ってきた文化がWeb制作のクリエイティビティを拡張する豊かな可能性を示してくれた。

baigie inc.

藤原 隆充(Fujiwara Takamichi)

藤原印刷株式会社 専務取締役

1981年生まれ。コンサルティング会社、ネット広告企業を経て家業に戻り「クラフトプレス」を推進。企画段階から本づくりを支援し、心刷祭など新サービスも立ち上げる。

尾木 洸太(Ogi Kota)

株式会社novact 代表 CreativeDirector

2001年生まれ。高専在学中にnovactの前身を立ち上げ、2019年に創業。組織づくりや事業開発、デザイン、開発に携わる。現在はディレクションを中心に写真やコピーも手がける。

速水 駿(Hayamizu Shun)

株式会社novact取締役 Project Manager / Director

スタートアップでデザイナーを経験後、フリーランスとして多様な領域へ携わる。アートプロジェクトや新規事業支援などを経て24年よりnovactにて取締役へ就任。デザイン視点を活かしたPMが強み。

制作したWebサイトを見る

Editorial Team

Creative Direction by Maehara Takahiro,

Interview & Writing by Ishida Tetsuhiro,

Content Editing by Hayashida Mika,

Photography by Tano Eichi